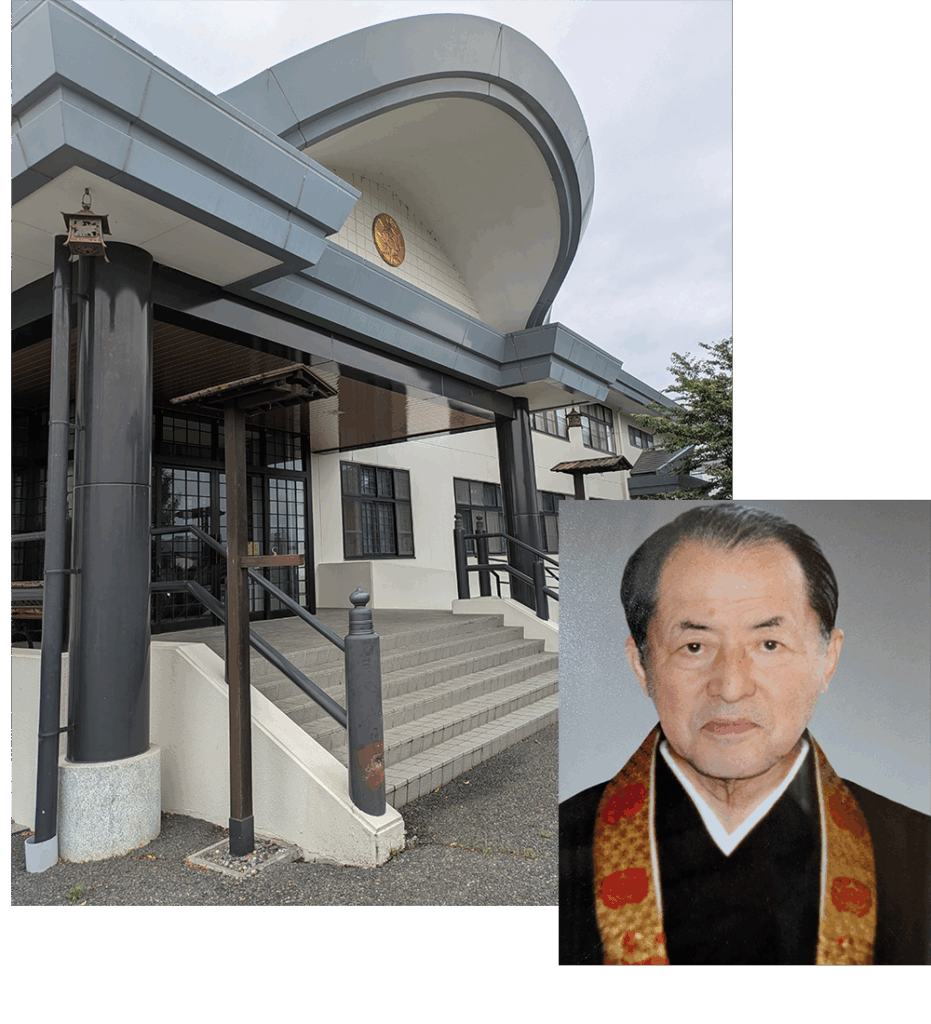

真宗大谷派 紫雲山 妙勝寺

Shiunzan-Myosyoji

住所 〒390-0811 長野県松本市中央4丁目9-13

(イオンモール松本店 女鳥羽川沿い西隣)

TEL: 0263-32-5453

FAX: 0263-32-5483

E-mail

shiunzan@myosyoji4913.com

myosyoji4913@gmail.com

本山 真宗本廟(東本願寺)

所在地 京都府京都市下京区烏丸通七条上る常葉町754番地

東京教区 長野5組 所属

https://nagano5.com/

真宗大谷派 東本願寺

https://www.higashihonganji.or.jp/

真宗大谷派 東本願寺 真宗会館(東京教務所)

https://shinshu-kaikan.jp/

ご挨拶

妙勝寺は、この地に根ざし、地域の皆さまとともに歳月を重ねてまいりました。日々の暮らしの中でふと立ち寄れる「心のよりどころ」として、お一人おひとりの想いに寄り添いながら、開かれたお寺でありたいと願っております。

「自信教人信」(じしんきょうにんしん)というお言葉がございます。「自ら信を申し受け、同朋の皆様とともに教えを受けながら、信を深めていく」と了解しておりますが、本寺寺族ともども、人とともに教えを研鑽して参りたいと存じております。

境内の静けさの中に、季節の移ろいを感じながら、仏さまの教えと向き合うひとときが、皆さまの心に穏やかな灯をともしますように。

お近くにお越しの際は、どうぞお気軽にお立ち寄りくださいませ。

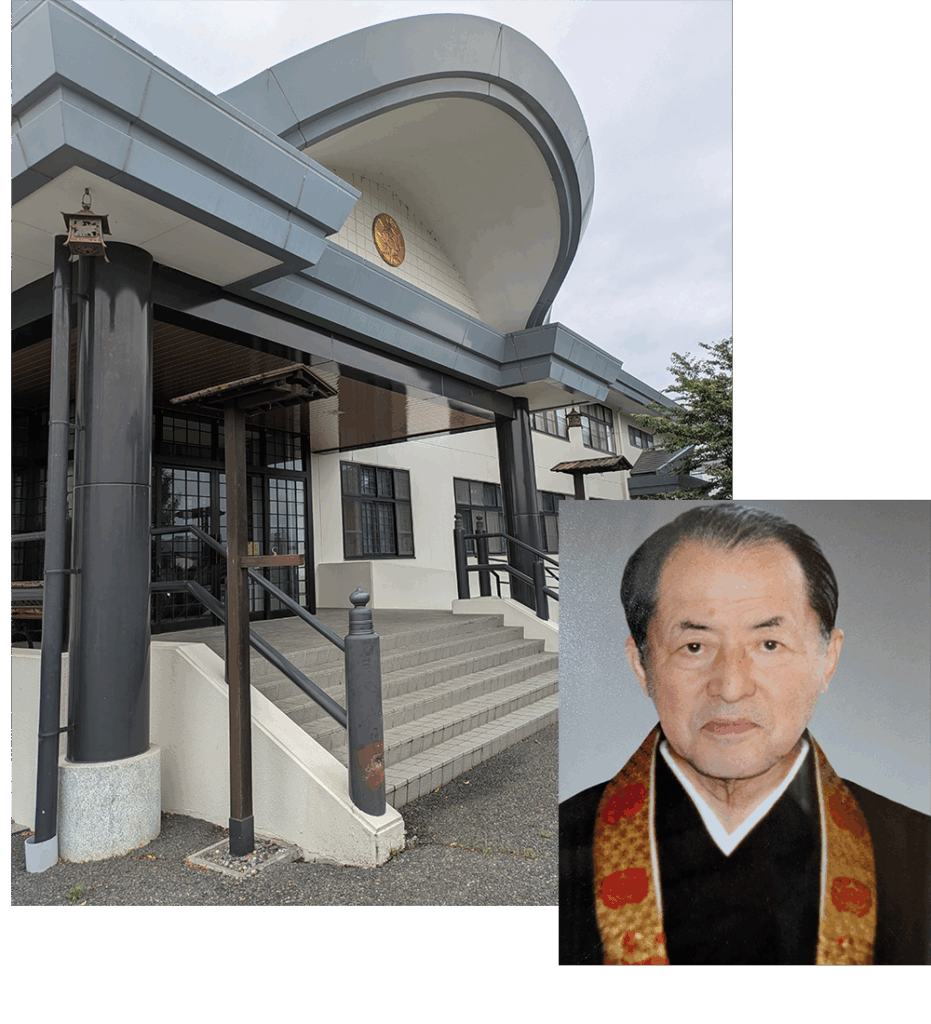

第18世住職 光雲院 釋 隆也(石川 隆也)

お寺の歴史

妙勝寺は、戦国時代の動乱を経てこの地に根を下ろした、歴史あるお寺です。

開基は三河国岡崎の順之進(石川光長の三男)とされ、岡崎・上宮寺にて修行を重ねた後、三河一向一揆(1563年)の混乱を逃れ、信州松本に至りました。

松本市大手の旧妙勝寺地に一庵を結んだのが始まりと伝えられています。

天和3年(1683年)には本尊を賜り、「妙勝寺」の寺号が許され、仮本堂・庫裡の建立が記録に残っています。

その頃より松本の城下町とともに、正行寺地中の一寺院としての歩みが始まりました。

明治維新においては、松本城下に激しい「廃仏毀釈」の嵐が吹き荒れましたが、正行寺様及び、地中の寺院の皆様とともにこの地での真宗の信仰を守り抜き、さらにその後の近代化の時代の中において、本寺の住職・坊守とも、地域社会への更なる奉仕、寺院の興隆に努めて参りました。

享保3年(1803年)と明治19年(1886年)の大火により建物を失いましたが、明治22年に庫裡を、大正7年(1918年)に本堂を再建。

その後、廃寺となった「念来寺」の墓地管理を担ったご縁から、平成8年には現在地へと移転し、翌年には落慶法要を迎えました。

令和に入り、戦時中に失われた「旧念来寺鐘楼」の梵鐘も、御門徒の皆さまのご寄付と行政のご支援により復元され、今もなお、地域の祈りの場として静かに時を刻み続けております。

第17世住職 教雲院 釋 一登(石川 一登)

真宗大谷派について

宗祖親鸞聖人は、師である法然上人との出遇いをとおして、阿弥陀仏に帰依して「南無阿弥陀仏」と称えることが、すべての人に開かれた平等な救いの道であるといただかれました。

聖人は、生涯にわたる聞思のなかで『顕浄土真実教行証文類(教行信証)』を撰述し、その教えを「浄土真宗」と顕かにされました。浄土がまこと(真)のむね(宗)である、浄土こそがほんとうの依りどころであるということです。

浄土は、日ごろのわたしたちの欲望に左右されることなく、どんな状況でも変わらず、失われることのない依りどころです。また「南無阿弥陀仏」のお念仏は、いつでも、どこでも、だれでもできる、普遍の仏道です。

苦しみ、悲しみ、悩むわたしたちは、浄土を願いお念仏を申すことで、人として生まれ生きていく意味、すべての人々とともに今生きているということを知らされるのではないでしょうか。

本尊 阿弥陀如来

正依の経典

仏説無量寿経(大経)

仏説観無量寿経(観経)

仏説阿弥陀経(小経)

宗祖 親鸞聖人

主著 顕浄土真実教行証文類(教行信証)

法要のご案内

合掌し、礼拝する。そっと目を閉じ、心を静かに整えれば、亡くなった人の面影が、生前に言われた言葉が、まるで昨日のことのように、いや、今ここにおられるかごとく鮮明に蘇ってくるのはどうしてでしょう。

亡くなって逝かれたあらゆる方が、私たちあとに残りましたものに、必ず、そしてただ一つ残してくださるものがございます。それが「命日」でございます。

なにげなく使っておりますこの「命日」という言葉ですが、字を見ますと「いのちの日」とあります。文字どおり、自らの命をかけて、私たちに残してくれた「いのち」を、あるいは「生きている」ということを確かめる大切な日でございます。毎日毎日、目の前の様々なことに振り回され流されている私たちですが、それを一番根っこのところで支え私が私として生きることを成り立たせている大きないのちのはたらきが確かにあるのだと、そして、そのいのちのはたらきの中に私たちが生かされていることを、この年忌法要を御縁に気づかせていただきたいものです。

そして、だからこそ、安心して苦楽さまざまな縁を大切にいただき、与えられた環境条件の中で、私のできることを精一杯させていただく、そこに本当の幸せがあることを教えられるのです。私が私として生まれてきて、今、生かされて生きていることを大切に喜ぶ日暮しをともどもに送らせていただきたいものです。

年忌とは「今人間に生まれさせていただいたこと、そして、両手を合わせす身にならせてもらったこと」を喜び報告するお勤めではないでしょうか。

「ここまでになりました」、「まだまだ力不足でもたもたしておりますが、少しずつ聞法させていただくようになりました」、ありのままの自分を御先祖の前にさらけ出して報告するお勤めではないでしょうか。

第18世住職 光雲院 釋 隆也 記

一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌…のご法要はもちろん、祥月命日、ご命日(月忌)のお参りも承っております。

どうぞお気軽にお寺までご相談ください。

報恩講 毎年10月第2日曜日

詳細につきましては、「新着情報」に掲載しています。

報恩講について

「報恩講」とは、浄土真宗の宗祖・親鸞聖人の御命日(11月28日)を縁として勤まる法要です。

お念仏が届けられていることに報謝し、親鸞聖人が伝えてくださった教えを聞いていくことを確かめる、

浄土真宗では最も大切な仏事として、本山、全国の別院、お寺、各ご家庭などで勤められています。

本山(真宗本廟・東本願寺)では、毎年、11月21日から、親鸞聖人が亡くなられた11月28日までの約一週間勤められています。

どなたでもお参りいただけますので、ぜひご参拝ください。

引用元: 真宗大谷派 東本願寺 ホームページ

ご門徒の皆様・墓地保有の皆様へ

日頃の本寺へのご厚情ご支援に、深く御礼を申し上げます。引き続きよろしくお願い申し上げます。日頃、メールを活用されていらっしゃる皆様は、次のアドレスまでメール送信をお願い申し上げます。

登録させていただき、様々なご連絡をメールにて申し上げたいと存じます。

- 妙勝寺メールアドレス shiunzan@myosyoji4913.com

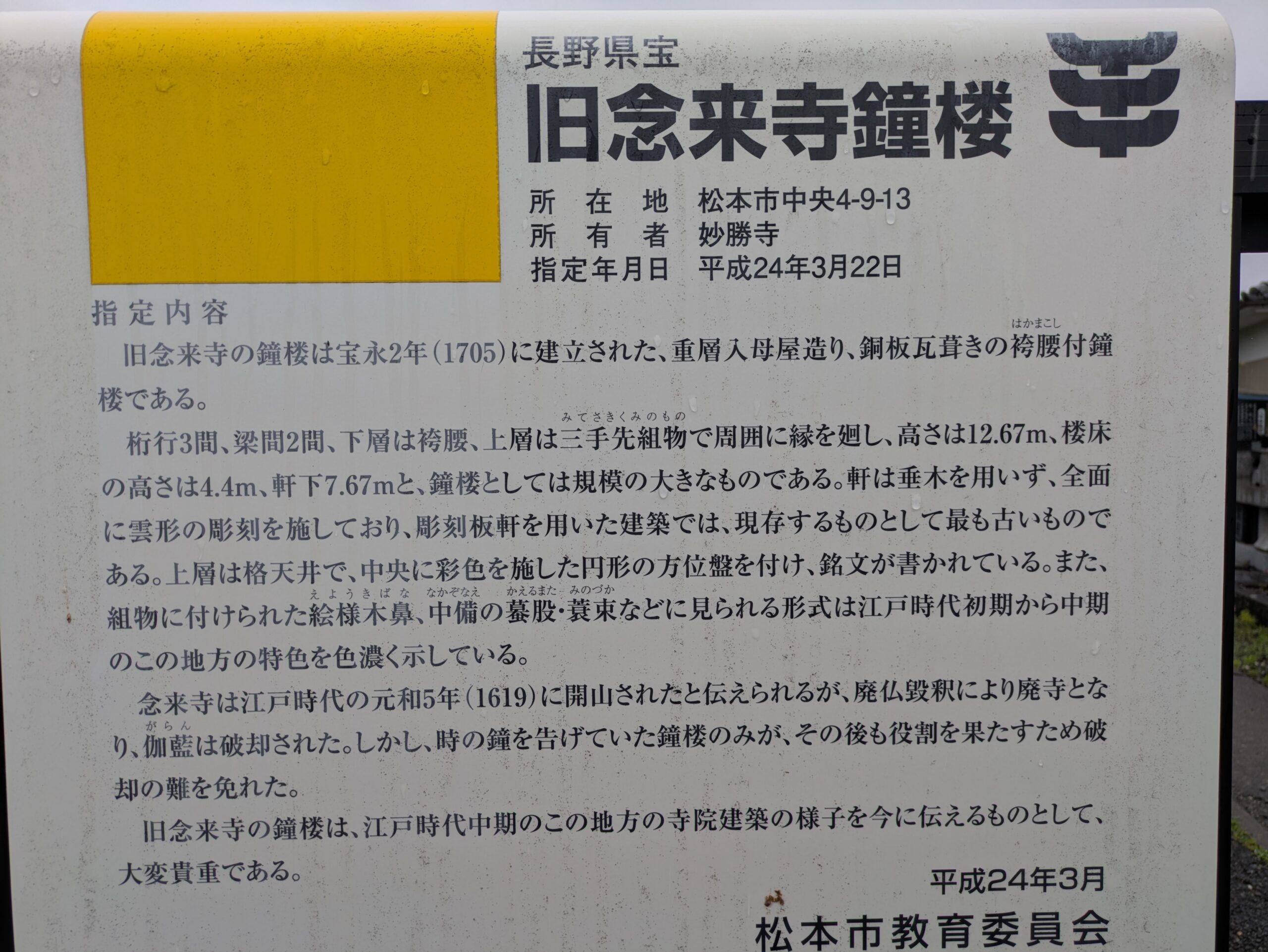

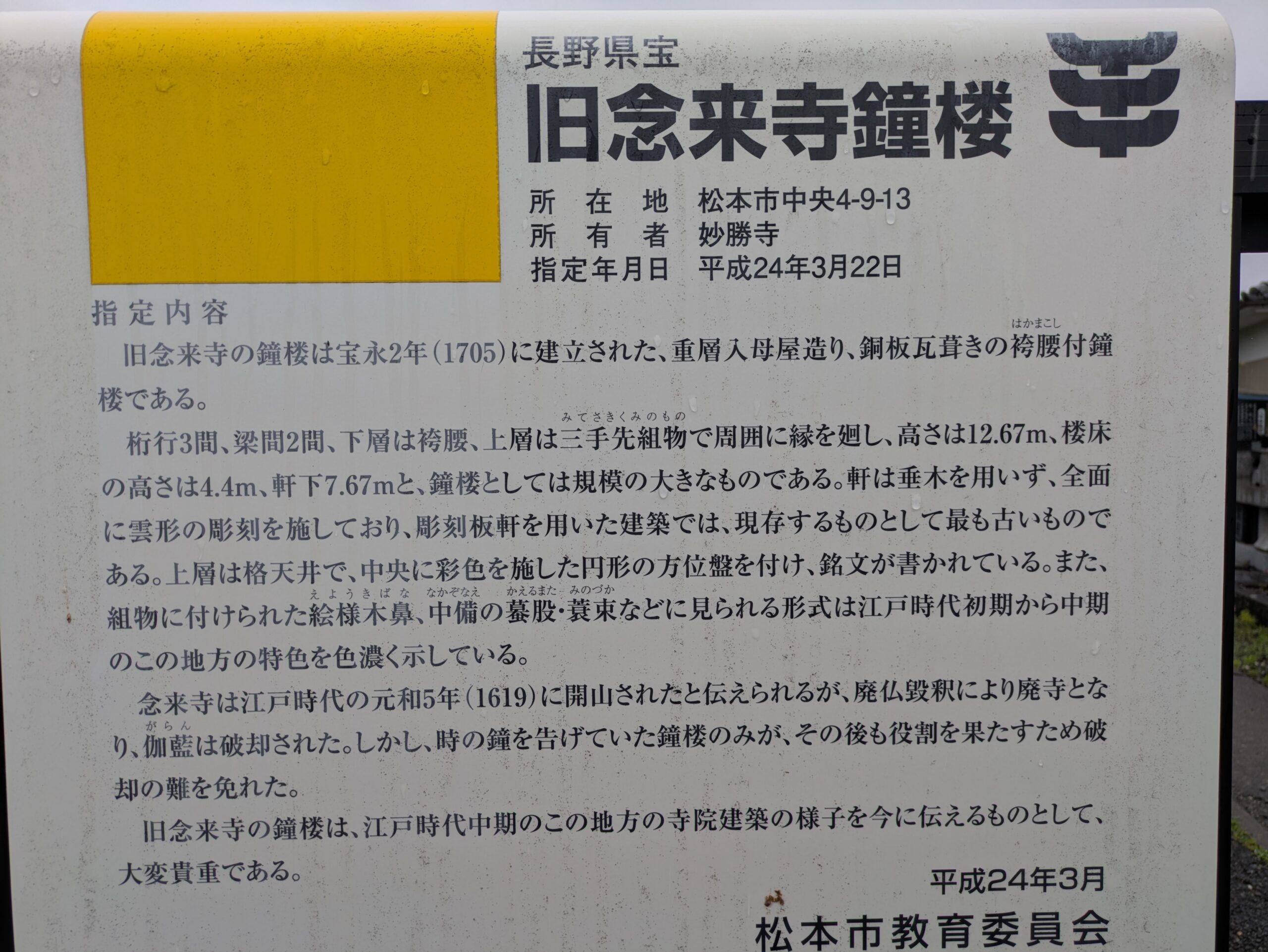

旧念来寺鐘楼(県宝)

旧念来寺鐘楼 概要

念来寺は1619年(元和5年)、唱岳長音上人(木食僧として高名の弾誓上人の三世)により開基・開山された寺である。開山にあたっては、現在の松本市中央4丁目東部女鳥羽川沿い(清水西町会)に松本藩主戸田氏により土地が寄進され、約1800坪の寺域を備える寺院が建立された。その後念来寺は相模の国の天台宗寺院の末寺となり、1705年(宝永2年)に現在の鐘楼が建設され、以来、念来寺鐘楼の梵鐘の響きは「時の鐘」として城下の人々に親しまれることとなった。念来寺は木食・作仏のお寺で檀徒を持っていなかったため、鐘の音が聞こえたといわれる周囲三里の家々からの喜捨と信仰により寺院は維持されていた。

本鐘楼の建築物としての最も大きな特徴は、彫刻された板軒を持つことにある。先行研究によると彫刻された板軒を持つ江戸期に建設された建築物は全国で16棟残っており、長野県内では大町市の「若一王子神社観音堂内厨子」と駒ケ根市の「光明寺厨子」にその様式が見られるとのことである。若一王子神社のものと制作された時期、意匠ともに類似しているが完全には一致していないと報告されている。また国宝である成田市新勝寺三重塔の板軒とも意匠が異なっており、彫刻された板軒を伴う建築物は、旧念来寺鐘楼が日本最古のものでさらに独自性を持つものであると専門家は評価している。

明治に入ると、国学者であった藩主の影響もあり、松本藩での廃仏毀釈は鮮烈を極めた。藩内にあった180カ寺のうち140カ寺が廃寺となったのである。念来寺も明治5年(1872年)に廃寺となり、伽藍及び什物も破壊された。その際、本尊と貴重な仏像たちは、廃仏毀釈を憂うる人々の手によって和田の西善寺に移管され、現在も守られている。また、時の鐘を告げていた鐘楼もその役割を果たすために難を逃れて戦前までその役割を果たし続けていた。しかしながら昭和の戦争により、梵鐘は金属供出の命により供出され、戦後は鐘楼のみが残されることとなる。

戦後は鐘楼の所有者であった青山家により管理し続けられ、昭和44年(1969年)に松本市重要文化財の指定を受けた。松本かるたに「念来寺 あとに鐘楼 だけ残る」と歌われ、昭和の戦前・戦後の時代を生きた人々にとっては、なじみ深い建築物であったに違いない。一方、廃仏毀釈後に残された念来寺境内及び墓地に関しては、当時縁の深かった真宗大谷派妙勝寺によって管理され、平成9年(1997年)に妙勝寺がそれまでの下横田町(大手5)から念来寺隣接地に境内を移転したこともあって、鐘楼についても平成19年(2007年)には青山家から妙勝寺に寄付をされ、その後は妙勝寺管理となっている。さらに松本市教育委員会の働きかけもあって、平成24年(2012年)に旧念来寺鐘楼は県宝となった。

その後、長野県教育委員会では県宝の耐震化事業の一環として、旧念来寺鐘楼については梵鐘を復活させたうえで耐震化工事を行うことを妙勝寺及び松本市に提案をした。これを受け妙勝寺及びその門徒、松本市教育委員会、文化財研究者等の協議により、過去の資料をもとに、戦前の梵鐘を忠実に再現させた形で梵鐘を鋳造し、梵鐘を吊り下げて鐘楼に荷重をかけたうえで耐震化工事を行うこととなった。鋳造にあたっては、妙勝寺門徒の皆様、関係者の皆様よりの多大なるご厚志を賜り、さらに長野県からの補助金もあって、令和2年(2020年)3月12日に新たな梵鐘が鐘楼に設置されるに至った。以降、町中にあって「時の鐘」としての役割は果たせないが、大晦日の夜には清水西町会の子供たちが家族とともに鐘楼を訪れ、除夜の鐘を撞くことが恒例となっている。

なお、梵鐘設置の際には、本来ならばご寄進いただいた皆様、ご支援いただきました関係者の皆様をお招きし、ご披露の場を設けるべきところでしたが、折しも新型ウイルス感染症の拡大により、そうした場を設けることができませんでしたことを、あらためてお詫び申し上げます。

妙勝寺 寺族 石川裕之(元長野県立高校教諭・校長)

参考文献・引用 旧念来寺鐘楼調査報告書(平成22年松本市教育委員会)

[関連ホームページ]

松本市文化財課 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/134/3730.html

文化庁文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/207601

旧念来寺鐘楼の拝観をご希望される方は、必ず事前にメールにてご連絡ください。

妙勝寺メールアドレス shiunzan@myosyoji4913.com

打ち合わせをお願いいたします。

12月31日に除夜の鐘をいたします。

21:00過ぎより清水地区子ども会、22:00過ぎより一般の方を受け付けています。どうぞご来寺下さい。